weitere infos chaosforschung

Bestellung des im Folgenden wiedergegebenen Textes

als gedruckte Broschüre HIER

Herunterladen als PDF-Datei HIER

Ist die Welt

ein Würfelspiel ?

Entdeckungen

der Chaosforschung

(Joachim Krause)

1. Chaos im

Kosmos?

CHAOS-FORSCHUNG? Dieser Begriff klingt für viele fremd, zum einen nach

(unverständlicher) Wissenschaft, zum anderen nach Durcheinander ...

„Chaos“ ist ein schillernder Begriff, und wir werden bei unserem Thema

auch ganz unterschiedlichen Dingen begegnen: Schmetterlingen und

Wirbelstürmen, einem Mäusevolk auf einer Wiese und Himmelskörpern, die sich im

Kosmos bewegen.

Wir wollen uns zunächst vorsichtig dem Thema nähern. CHAOS – was bedeutet

das eigentlich für mich? Der eine denkt an seinen „Schreibtisch“, der mal

wieder aufgeräumt werden müsste. Einem anderen fällt das Stichwort „Börse“ ein,

an der die Aktienkurse Achterbahn fahren. Ein dritter sagt „Unordnung“, ein

vierter „Kinderzimmer“, „Politik“ wird genannt, von „Zufall“ ist die Rede, vom

„Stau auf der Autobahn“, von „Stress“, oder es wird an das „Tohuwabohu“ im

ersten Kapitel der Bibel erinnert.

Schnell wird deutlich: Wir sind nicht unbelastet. Der Begriff Chaos

verbindet sich für jeden von uns mit konkreten – und sehr unterschiedlichen -

Vorstellungen. Gefühle schwingen mit. Da sind persönliche Bezüge. Manchmal

werden Sorgen deutlich, die Angst vor zu viel Chaos. Chaos verbindet sich mit Unsicherheit,

mit Durcheinander, mit Katastrophen.

Wir werden merken: Das meiste davon hat mit unserem Thema im engeren

Sinne wenig zu tun.

Das Weltbild der Antike kannte die Begriffe KOSMOS und CHAOS als ein Paar

von Gegensätzen. Die alten Griechen sprachen vom Kosmos als der geordneten,

schönen, sicheren Welt, in der wir Menschen uns zurechtfinden und einrichten

können. Chaos dagegen dachte man sich weniger als ein wirbelndes Durcheinander,

sondern stellte sich eher einen dicken grauen Nebel vor, etwas schwer Fassbares

– ohne Form, ohne Struktur, ohne Spielregeln.

Unsere bisherige Vorstellung von der Welt dürfte eher dem antiken Kosmos

entsprechen. Menschen haben in den vergangenen Jahrtausenden immer mehr Ordnung

in der Welt entdeckt. Sie haben begonnen, die erkannten „Spielregeln“

anzuwenden und die Welt erfolgreich nach ihren Vorstellungen zu verändern.

Und nun taucht plötzlich Verunsicherung auf, stellt sich die Frage: Ist

unsere Welt vielleicht doch vom Chaos regiert? Bewegen wir uns in trügerischer

Sicherheit, auf glattem Eis? Selbst Einstein war bei solchen Gedanken unwohl,

und er hat trotzig gemeint: „Gott würfelt nicht!“

Auf jeden Fall ist klar: Seit Darwin im 19. Jahrhundert seine

Vorstellungen von der Evolution der Lebewesen vorstellte, hat kein Versuch der

Erklärung der Natur in der öffentlichen Wahrnehmung so viel Wirbel verursacht,

wie das derzeit die Entdeckungen der Chaosforschung tun. „Chaos“ wird heute in

den unterschiedlichsten Lebensbereichen entdeckt. Wenn sich der Rauch einer

Zigarette über dem Aschenbecher turbulent kringelt, werden Chaos-Vermutungen

geäußert. Wenn das menschliche Herz aus dem Takt gerät und zu „flimmern“

beginnt, beraten sich Mediziner mit Chaosforschern. Wo Plantetenbahnen

vermessen werden, Wirbelstürme ihre Bahn ziehen, wenn es zum Börsen-Crash kommt

oder sich auf der Autobahn aus dem Nichts ein Stau bildet und wieder auflöst –

all das wird unter dem Stichwort Chaos diskutiert. Chemiker und Astronomen,

Philosophen und Komponisten sind fasziniert, Filme nehmen sich des Themas an

(in „Jurassic Park“ warnt natürlich ein Chaosforscher davor, dass das

Experiment mit der Wiederbelebung der Saurierwelt in eine Katastrophe führen

wird). Für Zweieinhalbtausend Mark wurden Wirtschaftsbosse eingeladen, an

einem 2-tägigen Kurs über „Chaos und Management“ teilzunehmen. Chaos in aller

Munde, multimedial vermarktet ... Handelt es sich hier um ein neues

universelles Muster, das uns die Welt endlich richtig erklärt? Oder ist der

ganze Rummel nur eine pseudointellektuelle Modeerscheinung, der nicht zu viel

Gewicht beigemessen werden sollte?

Eine Illusion muss ich Ihnen schon jetzt nehmen. Wir werden bei der

Beschäftigung mit der Chaosforschung keine Lösung finden für das Chaos auf

unserem Schreibtisch oder für Turbulenzen im politischen Geschehen.

Es geht um etwas ziemlich Abstraktes, im Kern um ziemlich nüchterne

Physik und Mathematik – im Physik-Lehrbuch steht das Ganze denn auch unter der

wenig aufregenden Überschrift „Nichtlineare Dynamik“.

Aber – und das ist das Spannende – die neuen Einsichten werfen ganz

erhebliche grundsätzliche Anfragen an unser Weltbild auf.

Im weiteren soll nicht von „der Chaostheorie“ berichtet werden (ein

geschlossenes Theoriegebäude gibt es dazu noch gar nicht), vorsichtiger soll

von überraschenden Entdeckungen berichtet werden, von Chaos-Phänomenen in

unserer Welt, die auch in unserem Alltag eine Rolle spielen.

Wir wollen uns in vier Schritten dem Thema nähern:

Entdeckungen

der Chaosforschung

A)

Das uns

vertraute naturwissenschaftliche Weltbild (siehe

Kapitel 2 und 3)

(Menschen auf der Suche nach Ordnung; der Lauf

der Welt ist berechenbar)

B)

Überraschungen

(siehe Kapitel 4)

(Die Naturwissenschaft stößt auf „Chaos“: Die

Welt entzieht sich der eindeutigen Prognose –

Beispiele: Planetensysteme, Wetter, Bevölkerungs-Entwicklung)

C) Auswirkungen auf unser Weltverständnis (siehe Kapitel 5)

(Die Naturwissenschaft stößt an Grenzen. Der

Mensch kann die Welt nicht umfassend verstehen und in Besitz nehmen. Die

Zukunft der Welt ist offen. Hat das Auswirkungen auf mein Gottesbild?)

D) Warnung vor Scharlatanen und Chaos-Kult (siehe Kapitel 6)

2.

Erinnerung an das vertraute naturwissenschaftliche Weltbild

Wir wollen uns erinnern an das naturwissenschaftliche Weltbild, das in den

letzten Jahrhunderten gewachsen ist, ein beeindruckendes Gebäude aus

Beobachtungen und Theorien.

Dieses Bild von der Welt hat große Erfolge gefeiert, zum einen bei der

Erklärung der Natur, und zum anderen bei ihrer Umgestaltung durch den Menschen

mit Hilfe der Technik.

Das Zeitalter der exakten Naturwissenschaften begann im 16. Jahrhundert.

Nikolaus Kopernikus ordnete die Bewegung der Himmelskörper im Sonnensystem

neu: Nun stand die Sonne im Mittelpunkt, die Erde war ein Planet neben anderen.

Johannes Kepler entdeckte bei seinen Messungen, dass die Planeten auf

elliptischen Bahnen um die Sonne laufen, und er konnte die Bahnen berechnen.

Über hundert Jahre später fasste Isaac Newton die Mechanik der Welt in

allgemein gültige mathematische Gleichungen. Er ging davon aus, dass auf der

Erde wie im (physikalisch zugänglichen) Himmel die gleichen Naturgesetze

gelten. Auf welcher Bahn ein Apfel vom Baum fällt, wie sich zwei Billardkugel

nach der Karambolage (dem Zusammenprall) bewegen, auf welchen Bahnen Planeten

um die Sonne kreisen – all das ließ sich immer exakter messen und auch immer

besser in seinem Verhalten vorausberechnen. Wo noch Ungenauigkeiten auftraten,

herrschte zunehmend die Überzeugung: den Rest zu erklären, war nur eine Frage

der Zeit. Genauere Daten, verbesserte Formeln würden letztlich die ganze Welt

eindeutig berechenbar machen. Überraschungen konnte es eigentlich nicht mehr

geben!

Die

Arbeitsweise der klassischen Naturwissenschaft stellt sich etwa so dar:

·

Menschen sind neugierig. Sie möchten die Welt, die

Natur, immer besser verstehen, und sie möchten sie in den Griff bekommen.

·

Aus der ganzen großen Wirklichkeit der Welt wird ein

interessierender einzelner Aspekt ausgewählt. Alle anderen Faktoren (auch der

Mensch als Beobachter) werden ausgeblendet. Das Weglassen von

„Nebensächlichkeiten“, das Ausblenden von „Störungen“ gehört dabei durchaus zur

Methode der naturwissenschaftlichen Arbeit.

·

Wir beobachten

entweder Vorgänge in der Natur, die sich regelmäßig wiederholen (z.B.

Planetenbahnen)

oder wir gestalten im Labor-Experiment einen Versuch als wiederholbaren Ablauf.

·

Unsere Erwartung ist: Wenn gleiche

Ausgangsbedingungen gegeben sind, läuft der Vorgang in gleicher Weise ab und

führt zum gleichen Ergebnis. Und da zu 100 Prozent gleiche Bedingungen in der

Praxis nicht gegeben sind, wird sogar davon ausgegangen, dass dieses

„Kausalitäts-Prinzip“ in seiner „starken“ Form gültig ist: „Ähnliche Ursachen

rufen ähnliche Wirkungen hervor“.

·

Wir entdecken Regelmäßigkeiten, können „Regeln“

ableiten, nach denen sich die Natur verhält („Naturgesetze“).

·

Die in der Natur gemachten Beobachtungen werden in

die Sprache der Mathematik gefasst, in Formeln.

·

Unsere Erwartung ist: Die Formeln beschreiben die

Wirklichkeit. Wenn wir die Ausgangsbedingungen exakt genug erfassen, ergibt

sich in Berechnungen das zukünftige Verhalten der untersuchten Systeme.

·

Es wächst die Überzeugung, dass es grundsätzlich

möglich ist,

+ die Welt in jedem Detail naturwissenschaftlich zu beschreiben und zu erklären

+ die Dynamik von Systemen, ihre zukünftige Entwicklung exakt vorherzuberechnen

+ in den Ablauf von Naturvorgängen einzugreifen und sie zielgerichtet zu

verändern.

3. Die Welt als berechenbares Uhrwerk

Im Verständnis der klassischen Physik erscheint die Welt als

Uhrwerk. Der Philosoph und Physiker Pierre Simon de Laplace brachte dieses

Weltverständnis 1776 in ein Bild. Er stellte sich vor, dass, wenn ein „Dämon“

(ein

„Eine Intelligenz, welche

für einen gegebenen Augenblick alle in der Natur wirkenden Kräfte sowie die

gegenseitige Lage der sie zusammensetzenden Elemente kennte, und überdies

umfassen genug wäre, um diese gegebenen Größen der Analysis zu unterwerfen,

würde in derselben Formel die Bewegungen der großen Weltkörper wie des

leichtesten Atoms umschließen; nicht würde ungewiss sein und Zukunft wie

Vergangenheit würden ihr offen vor Augen liegen.“

(Pierre Simon de Laplace 1814)

superintelligenter Geist) für einen einzigen Augenblick der

Weltgeschichte in der Lage wäre, den genauen Aufenthaltsort aller Körper im

Universum zu bestimmen wie auch die Kräfte, die auf diese Körper einwirken –

dass dieser Dämon mit seiner Kenntnis der Naturgesetze genaue Aussagen machen

könnte über jeden beliebigen Zustand der Welt in der Vergangenheit oder in der

Zukunft. Alles in dieser Welt wäre danach eindeutig und für alle Zeiten festgelegt

(determiniert).

Die klassische Naturwissenschaft sah es als ihre Bestimmung

an, nach und nach in die Rolle des „Laplace´schen Dämons“ zu schlüpfen ...

Die Welt begegnet in dieser Sichtweise als berechenbares

Uhrwerk. Der Lauf der Welt ist vorherbestimmt, festgelegt durch die geltenden

Naturgesetze und durch die Anfangsbedingungen.

Wie geht es mir mit diesem Weltbild? Kommt es mir bekannt

vor, ist es vielleicht auch mein Weltbild?

Gibt mir eine berechenbare Welt Sicherheit? Oder ist mir eine solche Welt

unheimlich, in der Willensfreiheit nur eine Illusion sein kann?

Das mechanistische Weltverständnis von der Welt als Uhrwerk war das

Weltbild der Naturwissenschaften bis ins 20. Jahrhundert hinein. Erste

Fragezeichen tauchten schon vor hundert Jahren auf. Es zeigte sich, dass die

klassische Physik Newtons nicht ausreichte, um die ganze Wirklichkeit zu

fassen. Die Theorien erwiesen sich nicht als falsch, aber als

ergänzungsbedürftig. Auch heute noch fliegen die Satelliten, die wir in den

erdnahen Orbit schicken, zuverlässig nach Newtonschen Gleichungen. Aber wenn

es um das Verständnis des Universums in seinen wirklichen Dimensionen geht

oder um die Beschreibung der Welt der Elementarteilchen – dann reichen die

physikalisch-klassischen Vorstellungen von der Welt nicht aus.

Wir wissen heute: Die Welt besteht nicht nur aus Teilchen, die einander

herumstoßen (das aber war die Grundvorstellung Newtons), es gibt auch Wellen,

Felder, Teilchen ohne Masse, die so nicht zu (er-)fassen sind.

Wir wissen heute: Die Welt besteht nicht nur aus Teilchen, die einander

herumstoßen (das aber war die Grundvorstellung Newtons), es gibt auch Wellen,

Felder, Teilchen ohne Masse, die so nicht zu (er-)fassen sind.

Ergänzungsbedürftig erwies sich die klassische Physik zum einen in

kosmischen Dimensionen. Dort zeigte sich, dass Raum und Zeit keine absoluten

Größen sind. Auch Masse und Energie sind nicht von grundsätzlich verschiedener

Qualität, sondern können prinzipiell ineinander umgewandelt werden (E=mxc2).

In atomaren Größenordnungen wiederum zeigte sich, dass die erreichbare

Genauigkeit unserer Beobachtungen (die Erfassung der Ausgangsbedingungen) an

Grenzen stößt. Wenn wir sehr kleine Teilchen – z.B. Elektronen – beobachten und

vermessen wollen, verändern die Teilchen der zur Messung benutzten Strahlung

den Zustand des Beobachtungsobjekts; Photonen prallen auf das Elektron und

verändern seine Lage oder seine Geschwindigkeit. Der Ort, an dem sich ein

Teilchen gerade befindet (z.B. ein Elektron auf seiner Bahn um den Atomkern)

und die Geschwindigkeit (der Impuls), mit der es sich im Moment bewegt, lassen

sich so nicht gleichzeitig genau bestimmen. Wenn wir die Geschwindigkeit auf 1

km/h genau kennen, ergibt sich eine „Unschärfe“ der Ortsbestimmung von 3 mm!

Eine letzte Ergänzung: In der Natur gibt es den absoluten Zufall (übrigens:

wenn Naturwissenschaftler von „Zufall“ sprechen, ist das für sie keine metaphysische

oder existenzielle Aussage, sondern soll lediglich aussagen: Wir haben für

dieses Phänomen keine rationale Erklärung). Wenn wir ein radioaktives Atom

beobachten, kann es in der nächsten Sekunde zerfallen, dieses Ereignis kann

aber auch erst nach Millionen von Jahren eintreten. Für das einzelne Atom, das

Individuum, kann die Physik keine eindeutige Vorhersage machen. Anders verhält

es sich, wenn eine große Anzahl von Atomen der gleichen Art betrachtet wird –

dann gibt die Halbwertzeit sehr exakt an, nach Ablauf welcher Zeit die Hälfte

der beobachteten Atome zerfallen ist (mit dieser statistischen Aussage lässt

sich wieder gut rechnen).

Damit hatte die Physik schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

gezeigt, dass der immer und überall erwarteten Berechenbarkeit der Welt

Grenzen gesetzt sind.

Aber das betraf weithin Bereiche, die weit von der Alltagserfahrung des

Menschen entfernt sind, kosmische oder atomare Dimensionen. Nun aber behauptet

die Chaosforschung, dass sogar in unserer normalen Alltagswelt vieles nicht

eindeutig berechenbar ist.

4. Die

Naturwissenschaft erlebt Überraschungen

An drei Beispielen soll verdeutlicht werden, wo die Wissenschaft auf

Chaos gestoßen ist. Es wurden drei sehr unterschiedliche Bereiche ausgewählt:

zum ersten der Ausgangspunkt der klassischen Physik, der Lauf von Planeten um

ihre Sonne, zum zweiten die Möglichkeit der Berechnung zuverlässiger

Wetterprognosen und zum dritten die Entwicklung eines Mäusevolkes auf einer

Wiese.

4.1. Wie stabil

ist unser Planetensystem?

Im Jahre 1885 setzte der schwedische König einen Preis aus für die

(wissenschaftliche) Beantwortung der Frage: „Wie stabil ist eigentlich unser

Planetensystem?“. Unser Heimatplanet Erde zieht zusammen mit 8 weiteren Planeten

seit unendlichen Zeiten auf seiner Bahn um die Sonne. Können wir uns darauf

verlassen, dass das auch in Zukunft immer so bleiben wird, oder könnte diese

kosmische Harmonie (von der unser Leben abhängt) irgendwann aus dem

Gleichgewicht kommen?

Der französische Mathematiker und Naturwissenschaftler Henri Poincare

nahm entsprechende Berechnungen vor – und stieß bald auf unerwartete

Schwierigkeiten. Er begann zunächst mit dem einfachsten Modell: zwei

Himmels-Körper, Sonne und Erde, die aufeinander einwirken. Für diesen Fall

lieferten die Gleichungen der klassischen Physik klare Aussagen und eindeutige

Ergebnisse für alle Zukunft. Aber schon bei der Betrachtung von drei Körpern

tauchten Schwierigkeiten auf. Wenn man beispielsweise das Zweiersystem

Sonne-Erde um einen dritten Körper (z.B. Jupiter) ergänzt, gibt es

Ausgangssituationen in der Konstellation der drei Himmelskörper, bei denen

geringste Veränderungen (Abstände, Masse, Stellung der Himmelskörper

zueinander) sich unerwartet stark auf das Ergebnis der Berechnungen auswirken.

Poincare stellte schon für den noch relativ einfachen Fall solcher

Drei-Körper-Systeme fest, dass die bisher vorausgesetzte generelle

Berechenbarkeit der Welt nicht immer gegeben ist. Newton hatte mit seiner

Formulierung der Bewegungsgleichungen den Eindruck erweckt, dass damit das

gesamte Universum mathematisch beschrieben sei. Aber das Aufschreiben der

Gleichungen war das eine, aus ihnen (eindeutige) Lösungen zu erhalten, offenbar

etwas ganz anderes. Auch Forscher vor Poincare waren auf diese Schwierigkeiten

gestoßen. Sie hatten versucht, den Einfluss weiterer Planeten auf

Zweikörpersysteme als „Störung“ pauschal zu berücksichtigen (als Faktor, der

zusätzlich in die Berechnung eingeht und sie - mehr oder weniger genau –

korrigiert).

„Eine sehr kleine Ursache, die wir nicht bemerken, bewirkt einen

beachtlichen Effekt, den wir nicht übersehen können, und dann sagen wir, der

Effekt sei zufällig. Wenn die Naturgesetze und der Zustand des Universums zum

Anfangszeitpunkt exakt bekannt wären, könnten wir den Zustand dieses Universums

zu einem späteren Moment exakt bestimmen. Aber selbst wenn es kein Geheimnis in

den Naturgesetzen mehr gäbe, so könnten wir die Anfangsbedingungen doch nur

annähernd bestimmen. Wenn uns dies ermöglichen würde, die spätere Situation in

der gleichen Näherung vorherzusagen – dies ist alles, was wir verlangen -, so

würden wir sagen, dass das Phänomen vorhergesagt worden ist und dass es

Gesetzmäßigkeiten folgt. Aber es ist nicht immer so; es kann vorkommen, dass

kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen schließlich große Unterschiede in

den Phänomenen erzeugen. Ein kleiner Fehler zu Anfang wird später einen großen

Fehler zur Folge haben. Vorhersagen werden unmöglich, und wir haben ein

zufälliges Ereignis.“

„Eine sehr kleine Ursache, die wir nicht bemerken, bewirkt einen

beachtlichen Effekt, den wir nicht übersehen können, und dann sagen wir, der

Effekt sei zufällig. Wenn die Naturgesetze und der Zustand des Universums zum

Anfangszeitpunkt exakt bekannt wären, könnten wir den Zustand dieses Universums

zu einem späteren Moment exakt bestimmen. Aber selbst wenn es kein Geheimnis in

den Naturgesetzen mehr gäbe, so könnten wir die Anfangsbedingungen doch nur

annähernd bestimmen. Wenn uns dies ermöglichen würde, die spätere Situation in

der gleichen Näherung vorherzusagen – dies ist alles, was wir verlangen -, so

würden wir sagen, dass das Phänomen vorhergesagt worden ist und dass es

Gesetzmäßigkeiten folgt. Aber es ist nicht immer so; es kann vorkommen, dass

kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen schließlich große Unterschiede in

den Phänomenen erzeugen. Ein kleiner Fehler zu Anfang wird später einen großen

Fehler zur Folge haben. Vorhersagen werden unmöglich, und wir haben ein

zufälliges Ereignis.“

(Henri Poincare; Ende des 19. Jahrhunderts)

Die Ergebnisse seiner Berechnungen waren für ihn „so bizarr, dass ich es

nicht aushalte, darüber nachzudenken ...“.

Poincare erhielt im Jahre 1890 das Preisgeld, obwohl er die eigentlich

gestellte Frage nicht beantwortet hatte. Er konnte nicht nachweisen, dass die

Erdbahn für alle Zeiten stabil sein würde, sondern seine Untersuchungen säten

gerade den Zweifel am ewigen Gleichlauf der Planeten. 300 Jahre lang hatten

die Planetenbewegungen als Inbegriff der Gleichmäßigkeit gegolten, und für die

Naturwissenschaftler waren sie das Musterbeispiel für Vorhersagbarkeit

in der Natur. Und nun erwies sich die Welt des Menschen als unsicherer, als man

bisher gemeint hatte. Schon die Berechnung eines den Physikern gut bekannten

und relativ übersichtlichen mechanischen Systems entzog sich der exakten

Prognose.

Die von Poincare aufgedeckte Unsicherheit war übrigens keine Frage

unzulänglicher Daten oder mathematischer Möglichkeiten vor 100 Jahren. Auch

moderne Computer helfen hier nicht weiter. Auch sie zeigen nur, dass unsere

mathematischen Gleichungen für die Beschreibung der Welt manchmal sehr

empfindlich reagieren.

Der Abstand zwischen Erde und

Sonne beträgt etwa 150 Millionen Kilometer und kann derzeit mit einer Genauigkeit

von + 15 Meter genau bestimmt werden. Diese minimale Unsicherheit bei

der Vermessung der Erd-Bahn schaukelt sich bei der Berechnung von vielen

Umläufen so auf (unter dem Einfluss der Sonne und der anderen Planeten), dass

die Position der Erde nach 100 Millionen Jahren völlig ungewiss ist: Sie kreist

zwar noch immer um die Sonne, aber ihr Aufenthaltsort ist völlig unsicher, er

kann irgendwo auf der Umlaufbahn liegen.

Wenn diese Unsicherheit erst nach 200 Millionen Jahren auftreten soll, müssten

wir den Abstand Erde-Sonne auf 10-10 cm (das entspricht dem

Durchmesser eines Atoms) genau bestimmen; diese Mess-Ungenauigkeit „schaukelt“

sich in den Berechnungen über lange Zeiträume zu kosmischen Größenordnungen

auf.

Moderne

Berechnungen bestätigen auf der einen Seite das Grundsätzliche der neu

entdeckten Unsicherheit, haben aber (in der Beantwortung der königlichen

Preisfrage) auch zeigen können, dass unser Planetensystem im wesentlichen doch

recht stabil ist. Zumindest für die nächsten 10 Millionen Jahre lässt sich die

Umlaufbahn der Erde berechnen, danach ist die Position der Erde schlicht

unbestimmt. Das heute beobachtbare Planetensystem erweist sich doch als recht

robust. Wenn es in der Vergangenheit weitere Kandidaten gegeben haben sollte,

die auf besonders anfälligen, instabilen Bahnen unterwegs waren, sind diese

wahrscheinlich vor langer Zeit entweder von anderen Planeten eingefangen oder

aus dem Sonnensystem herausgeschleudert worden.

Seit

Poincares Berechnungen war eine unbequeme Einsicht in der Welt: die klassische

Physik liefert nicht einmal für die recht einfachen Verhältnisse im Kosmos

eindeutige Prognosen.

Aber bei

der Berechnung von Planetenbahnen für die nächsten Jahrmillionen handelte es

sich doch um recht abstrakte mathematische Überlegungen, weit weg vom Alltag.

Anfang der

1960er Jahre wurde es praktischer mit der Chaosforschung, sie rückte näher an

den Alltag heran.

„Chaos“ ist ein

schillernder Begriff, der für verschiedene Menschen mit sehr unterschiedlicher

Bedeutung gefüllt ist. Zwei Mathematiker führten ihn 1975 in einer

Fachzeitschrift als Fachbegriff ein („Period Three Implies Chaos“), um das

„empfindliche“ Verhalten von bestimmten mathematischen Formeln zu

charakterisieren, die bei geringsten Veränderungen der Ausgangsgrößen völlig

unterschiedliche Ergebnisse für zukünftige Entwicklungen liefern können.

Verschiedene Formen

von Kausalität

Das (normale) Kausalgesetz geht davon aus, dass „gleiche

Ursachen gleiche Wirkungen haben“. Da in der Praxis der Naturwissenschaft bei Beobachtungen

und bei Experimenten in der Regel eine 100-prozentige Gleichheit der Ursachen

nicht festgestellt oder hergestellt werden kann, wird sogar von der Gültigkeit

des Kausalgesetzes in seiner „starken Form“ ausgegangen

(„Ähnlichkeitsprinzip“): dass nämlich „ähnliche Ursachen zu ähnlichen Wirkungen

führen“ (wen ich bei einem zweiten Pistolenschuss ähnlich genau ziele wie beim

Schuss vorher, landet der zweite Treffer in der Nähe des ersten). Offenbar gibt

es aber in der Natur eine andere Form der Kausalität, für die das

Ähnlichkeitsprinzip hinsichtlich Ursache und Wirkung nicht mehr gültig ist.

Unter bestimmten Umständen „können ähnliche Ursachen gänzlich unterschiedliche

Wirkungen haben“. Systeme, in denen diese Form der Kausalität angetroffen wird,

bezeichnet man in der Physik als „chaotisch“.

Chaos kann auch im

Computer entstehen

Das Ergebnis von Berechnungen über zukünftige Entwicklungen ist unter Umständen

gar nicht von der Genauigkeit der verwendeten Größen abhängig, sondern wird

schon von der Rechengenauigkeit des Computers beeinflusst.

Ein Beispiel: Ein Komet kommt aus der Tiefe des Raumes,

gerät in das Schwerefeld der Sonne und wird auf eine Umlaufbahn gezwungen.

Zusätzlich wird er noch hin und wieder vom Schwerefeld eines dritten Körpers, des

Jupiters, beeinflusst. Wenn man einen Computer einsetzt, der seine

Zwischenergebnisse auf 6 Stellen genau rundet, ergeben sich für den Kometen 757

Umläufe um die Sonne, ehe er wieder in Richtung Weltall abdriftet. Ein genauer

rechnender Computer, der immer 7 Stellen übernimmt, berechnet nur 38 Umläufe.

Ein anderer Computer, der noch exakter immer auf 8 Stellen genau rechnet, kommt

auf 236 Umläufe ...

Ein zweites Beispiel: An zwei Universitäten wurde das

gleiche Dreikörperproblem berechnet: ein kleiner Planet umkreist in einem

Doppelsternsystem zwei Sonnen. An der Universität in Bremen ergaben sich

schnell chaotische Umlaufbahnen. In Karlsruhe aber lief der Planet auf

beruhigend konstanter Bahn. Die Erklärung: im zweiten Fall hatte man feinere

Zeitschritte gewählt.

4.2. Wie sieht

das Wetter in drei Wochen aus?

Edward

Lorenz, ein Wetter-Mathematiker am MIT in Boston/USA, saß 1963 an seinem

Computer. Sein Ziel war es, langfristige Wetter-Prognosen in Zukunft noch

besser berechnen zu können.

Das

Wettergeschehen, so meinte man damals, sollte eigentlich physikalisch eindeutig

zu beschreiben sei. Bei den Vorgängen in der Atmosphäre (z.B. Temperatur- und

Druckverhältnisse, Geschwindigkeit und Richtung von Luftströmungen) handelt es

sich um die Dynamik und die Zustandsänderungen von Gasen, wie sie aus der

Strömungslehre und aus der Thermodynamik schon lange bekannt sind.

Lorenz hatte ein grobes Modell der Erdatmosphäre für recht einfache

Verhältnisse in seinen Rechner eingegeben: eine größere Region im Nordatlantik,

also ohne störende Einflüsse durch Küsten oder Gebirge. Seine Beschreibung des

„Wetters“ bestand aus drei Gleichungen, die Strömungs-Vorgänge und

Wärmeleitungs-Prozesse beschrieben.

dx

dy dz 8

---- = -10x +10y ; ---- = 28x –y

–xz ; ----

= --- z + xy

dt

dt dt 3

x,

y und z stehen dabei für Umweltparameter, man könnte sich also grob z.B.

Messgrößen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Windgeschwindigkeit

vorstellen. dt gibt die Veränderungen im Zeitablauf an. Das Ganze sieht recht

übersichtlich aus, sollte mathematisch gut lösbar sein, und so war auch Lorenz

guten Mutes, als er den Computer startete. Sein Computer arbeitete 1963 noch

sehr langsam (17 Rechenschritte pro Sekunde), sodass Stunden vergingen, in

denen der Tintenschreiber langsam eine Kurve für das berechnete „Wetter“

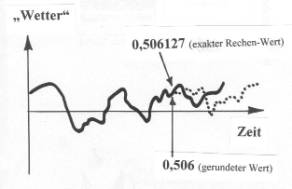

aufzeichnete (siehe die ausgezogene Kurve in der folgenden Abbildung).

Der Computer hatte bereits

zwei Tage gerechnet, als eine ungeplante Unterbrechung eintrat: Die Tinte in

der Kapillare, mit der die Kurve gezeichnet wurde, ging zu Ende. Lorenz brach

den Rechenvorgang ab und füllte Tinte nach. Um nicht zwei Tage zu verlieren,

ging er ein kleines Stück in seinen Rechenergebnissen zurück und setzte den

Tintenschreiber auf die bereits gemalte Kurve aus dem ersten Rechengang auf. Er

erwartete, dass der Verlauf des „Wetters“ zunächst der bekannten Linie folgen

würde und die Rechnung dann problemlos weitergeführt werden könnte. Aber nach

kurzer Zeit zeichnete der Computer einen ganz anderen „Wetter“-Verlauf (siehe

gepunktete Kurve). Bildlich gesprochen: Wo in der ersten Runde die Sonne

geschienen hatte, regnete es nun.

Der Computer hatte bereits

zwei Tage gerechnet, als eine ungeplante Unterbrechung eintrat: Die Tinte in

der Kapillare, mit der die Kurve gezeichnet wurde, ging zu Ende. Lorenz brach

den Rechenvorgang ab und füllte Tinte nach. Um nicht zwei Tage zu verlieren,

ging er ein kleines Stück in seinen Rechenergebnissen zurück und setzte den

Tintenschreiber auf die bereits gemalte Kurve aus dem ersten Rechengang auf. Er

erwartete, dass der Verlauf des „Wetters“ zunächst der bekannten Linie folgen

würde und die Rechnung dann problemlos weitergeführt werden könnte. Aber nach

kurzer Zeit zeichnete der Computer einen ganz anderen „Wetter“-Verlauf (siehe

gepunktete Kurve). Bildlich gesprochen: Wo in der ersten Runde die Sonne

geschienen hatte, regnete es nun.

Lorenz

fand bald den Grund für diese Abweichung. Er hatte die Ergebnisse seiner

Berechnungen zwar immer auf 6 Stellen genau zur Verfügung, hatte aber für den

Start zur zweiten Rechenrunde den exakten Wert (0,506127) nach den üblichen

Rechenregeln auf 3 Stellen gerundet (0,506) und die neue Rechnung mit diesem

Wert begonnen. Diese minimale Abweichung führte zu den beobachteten

dramatischen Abweichungen beim berechneten Wetterverlauf! Lorenz untersuchte

den Effekt systematisch und stellte fest, dass dieses „Chaos“ in seiner

Rechnung auch mit genaueren Daten nicht grundsätzlich zu beheben wäre, sondern

an der Art der verwendeten mathematischen Gleichungen lag (und damit an der

Komplexität des Gegenstandes „Wetter“, bei dem in Wirklichkeit ja noch weit

mehr als drei Einflussgrößen „mitspielen“).

Lorenz

wird auch das Wort-Bild vom so genannten „Schmetterlingseffekt“ zugeschrieben.

Damit soll deutlich gemacht werden, dass es sein kann, dass der Flügelschlag

eines Schmetterlings (also eine kleine, ganz unscheinbare Ursache) in Boston

oder anderswo auf der Welt der Grund dafür sein kann, dass zwei Wochen später

und tausend Kilometer entfernt in der Karibik ein Wirbelsturm losrast. Das

Bild sollte nicht über-deutet werden: Eine solche Wetter-Änderung kann

(ausgelöst durch kleinste Einflussgrößen wie den Flügelschlag eines

Schmetterlings) in Einzelfällen eintreten. Aber nicht immer sind Schmetterlinge

verantwortlich für Wetterkapriolen, und Ursache wäre auch dann nicht der

einzelne Schmetterling, sondern eine instabile Wetterlage – das Wetter weiß

gewissermaßen selbst noch nicht, wohin es sich entwickeln wird, es gibt verschiedene

Möglichkeiten, und ein kleiner Anstoß reicht, um die endgültige Richtung

festzulegen.

Die

Einsichten von Edward Lorenz waren eine schmerzliche Erfahrung für Wetterforscher

(bereits eine 7-Tages-Prognose gilt heute als sehr gewagt) und sie haben längst

ihren Niederschlag in der täglichen Praxis der Wetterprognose gefunden.

„Schon wenn wir über das Wetter reden, verändern wir es.“

(Cecil Leith, Wetterforscher,

Die Wetterprognosen für

Europa (die wir z.B. in der 20-Uhr-Tagesschau zu sehen bekommen) werden in

Reading in England zentral erstellt. Dort werden zunächst alle verfügbaren

Daten für die Entwicklung des Wettergeschehens in den letzten 24 Stunden

erfasst, mit ähnlichen Wetterlagen aus der Vergangenheit verglichen und dann

werden die Daten in mathematischen Gleichungen zum „Wetter von Morgen“

verarbeitet (der Computer arbeitet mit 1 Milliarde Rechenschritten pro

Sekunde). Aus dieser Rechnung ergibt sich aber zunächst nur das

„Standard-Wetter“. Die erste Rechnung wird nämlich anschließend auf den

Prüfstand gestellt. In etwa 30 geringfügig abweichenden Varianten (die in die

Rechnungen eingehenden Werte für Temperaturen, Luftdruck usw. werden gezielt

verändert) wird getestet, ob das berechnete „Wetter“ robust reagiert und sich

immer in etwa gleich darstellt, oder ob sich (vielleicht auch nur regional)

empfindliche Bereiche zeigen, die zum Chaos neigen, in denen also völlig

unterschiedliche Rechenergebnisse auftreten. Wir erfahren dann auf der

abendlichen Wetterkarte nur etwas zu einigermaßen „sicheren“ Regionen und

Wetterereignissen. In den meisten Fällen ist heute trotz Chaosphänomenen eine

mehrtägige Wetterprognose möglich, weil stabile Wetterlagen vorliegen. Man weiß

aber inzwischen, dass so genannte „Chaos-Hotspots“ ständig um die Erde wandern,

die etwa 20 Prozent der Erdoberfläche erfassen – und in den davon gerade

betroffenen Regionen gestaltet sich die Arbeit von Meteorologen „chaotisch“.

Wettermodelle und

Wettervorhersage

Um Berechnungen zum Wettergeschehen durchzuführen, wird die Erdatmosphäre

in einzelne Zellen aufgeteilt. Ein Gitternetz zergliedert die Atmosphäre z.B.

in 31 Schichten bis 35 Kilometer Höhe, der horizontale Abstand der

Gitterpunkte beträgt 60 Kilometer (das ergibt etwa 60 Millionen Gitterpunkte).

An den einzelnen Eckpunkten werden die physikalischen Größen gemessen (oder aus

den Daten benachbarter Punkte abgeschätzt), in ihrer Veränderungsdynamik

untersucht, und sie gehen als Ausgangsgrößen in die Modell-Berechnungen zur

weiteren Entwicklung des Wetters ein. In Zeit-Intervallen von

15-Minuten-Schritten ergibt sich dann (nach 6 Stunden Rechenzeit in einem

Hochleistungscomputer) z.B. eine 15-Tages-Prognose.

Über Jahrzehnte ist das Messnetz immer mehr verfeinert worden, die

Rechenmodelle wurden ständig verbessert, immer schnellere Computer kamen zum

Einsatz. Trotzdem bleiben Prognosen unsicher. Bei bestimmten Wetterlagen reicht

eine kleine Änderung einer Größe, etwa der Temperatur, aus, um das Rechenergebnis

von 6 Stunden komplett auf den Kopf zu stellen. Wenn man die Messgenauigkeit

der Wetterparameter um den Faktor 10 verbessert, erweitert sich der Zeitraum

einer verlässlichen Vorhersage um nur 1 Tag. Wenn man nochmals um den Faktor 10

genauere Ausgangsdaten zur Verfügung hat, wird wieder nur 1 Tag für genaue

Vorhersage gewonnen.

Bei einer 7-Tages-Prognose geht man heute davon aus, dass in 30% der Fälle eine

Situation vorliegt, die genaue Vorhersagen unmöglich macht. Und bei einer

15-Tages-Prognose ist meist bereits alles dem Zufall überlassen.

Die Wissenschaft entdeckt das Chaos

Wissenschaftler

waren von den Entdeckungen der Chaosforschung doch überrascht. Sie lernten: Es

gibt bei der mathematischen Beschreibung der Natur empfindliche Bereiche, in

denen CHAOS auftreten kann. Die mathematische Definition für „Chaos“ benennt

das „empfindliche“ Verhalten von Gleichungen, mit denen wir die Natur

beschreiben. Bei geringfügigen Veränderungen in den Ausgangsbedingungen kann

sich ein System völlig unterschiedlich entwickeln. Es gibt – zunächst nur

abstrakt in der Rechnung, aber wohl auch in der damit beschriebenen

Wirklichkeit – manchmal „mehrere Zukünfte“ ...

Das Ende

der Vorhersagbarkeit?

Das Ende

der Vorhersagbarkeit?

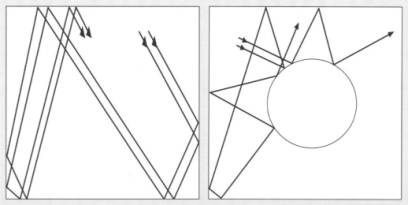

Ähnliche Ursachen haben zwar oft ähnlich Wirkungen – wie etwa in dem

„quadratischen Billard“ (siehe linke Abbildung). Schon im „Sinai-Billard“

aber, wo die Kugeln gegen einen inneren Kreis stoßen, haben ähnliche Ursachen

ganz verschiedene Wirkungen. Selbst Anfangswerte, die sich nur um wenige Atomdurchmesser

voneinander unterscheiden, sind nach rund einem Dutzend Stößen schon total verschieden.

(aus: Breuer: Der Flügelschlag eines Schmetterlings, 1993 S.81)

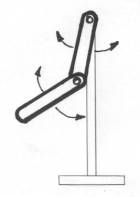

Chaos

gibt es heute nicht nur bei Wetterprognosen; Chaos wird inzwischen auch an anderer

Stelle im Alltag entdeckt. Wasserhähne tropfen chaotisch (wenn man einen Wasserhahn

langsam aufdreht, fallen erst einzelne Tropfen in definiertem Abstand, dann jeweils

zwei Tropfen paarweise, später Gruppen von vier Tropfen usw. – bis schließlich

Turbulenzen eintreten und das Ganze sich chaotisch darstellt). Selbst einfache

mechanische Pendel sind nicht exakt berechenbar in ihrem Verhalten (wenn z.B.

auf einer starren Pendelstange ein Gelenk angebracht wird, das den Drehpunkt

für ein zweites Pendel darstellt).

Zeigt sich hier vielleicht nur die Bestätigung alter

Volksweisheiten, wenn Sprichworte sagen: Kleine Ursachen haben große

Wirkungen. Oder: Der Teufel steckt im Detail.

4.3. Wie entwickelt sich ein Mäusevolk auf

einer Wiese?

Im

folgenden geht es um ein „praktisches“ Beispiel aus der Arbeit eines Ökologen. Ein

Biologe möchte berechnen, wie viele Mäuse in den nächsten Jahren auf einer

Wiese leben werden. Er macht dabei Vorgaben, z.B. für die anfängliche

Bevölkerungszahl, für die zur Verfügung stehende Fläche (Lebensraum,

Nahrungsangebot), für Feinde (Raubtiere wie Füchse und Eulen, Krankheiten). Für

die gewünschte Berechnung (Entwicklung der Bevölkerungszahl) gibt es eine

vielfach erprobte Formel (die so genannte „logistische Gleichung). Die

logistische Gleichung verknüpft einen alten Zustand yn (zum

Zeitpunkt n) mit einem neuen Zustand yn+1 (eine Rechen-Runde

später).

Die Überraschung, die in einer

Gleichung steckt ...

Ziel: Berechnung der Entwicklung einer

Tier-Bevölkerung;

bewährtes Mittel zur Beschreibung der Wirklichkeit: die so genannte

„logistische Gleichung“:

yn+1 = a x yn (1 - yn)

Die

Gleichung ist nicht linear – nach Auflösen der Klammer entdeckt man den

quadratischen Anteil:

yn+1 = a x yn - a x yn2

yn =

Bevölkerungszahl am Anfang (0 ... y ... 1)

yn+1 = Bevölkerungszahl

in der nächsten Generation

a = Wachstumsfaktor (abh. von

der Zahl der überlebenden Nachkommen pro Generation; a>1)

n = Zahl der abgelaufenen

Generationen (1; 2; ...

Diese Formel ist ein Beispiel für die mathematische

Beschreibung von Naturvorgängen. In derartigen Gleichungen versucht die

Naturwissenschaft zu erfassen, was sich ausdehnt, bewegt, fortpflanzt,

aufeinander Jagd macht -

also Ameisenvölker, Galaxien, das Wachstum eines Embryos, das nukleare Feuer

einer explodierenden Atombombe. Die mathematische Beschreibung solcher Systeme

zeigt oft zwei Besonderheiten. Zum einen tauchen in den Gleichungen oft

Potenzfunktionen auf (also nicht nur ein Glied x, sondern x2 oder x3).

Zum zweiten hat man es häufig mit Rückkopplungen zu tun; hier geht das Ergebnis

eines Rechenschrittes als Ausgangsgröße in die nächste Rechnung ein usw. usw.

Wenn man beispielsweise Schätzungen für die Weltbevölkerung in 50 Jahren

abgeben will, wird die derzeitige bekannte Zahl von Menschen mit dem

Vermehrungsfaktor multipliziert, der berücksichtigt, um wie viel Prozent

derzeit die Bevölkerung pro Jahr zunimmt, das Rechenergebnis für das Jahr 1

wird in die gleiche Formel als Ausgangsgröße zur Berechnung des Jahres 2

eingesetzt usw.).

Die

logistische Gleichung eignet sich, um die Schwankungen von Tierpopulationen

(Bevölkerungszahl in einem Lebensraum) zu beschreiben. Der Biologe benutzt

also diese vielfach erprobte und bewährte Formel, um die Zahl der Mäuse auf

seiner gedachten Wiese für die nächsten Generationen vorherzusagen. Er setzt

nun Zahlen ein (n = Zahl der Zyklen/Generationen; a = Wachstumsfaktor, der die

Bilanz aus Geburten und Sterbefällen berücksichtigt; y = Zahl der Mäuse in der

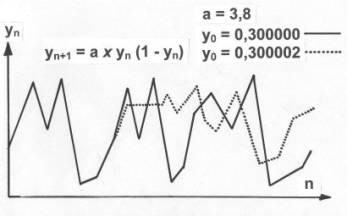

Population). In der vorstehenden Grafik ist in der obersten Kurve ein erstes

Ergebnis dargestellt (a wurde mit 1,5 eingesetzt, y mit 0,3). In den ersten

Generationen nimmt die Zahl der Mäuse zu, bis Nahrungsangebot und Feinde ein

weiteres Wachstum begrenzen; es stellt sich langfristig eine stabile

Bevölkerungszahl ein.

Die

logistische Gleichung eignet sich, um die Schwankungen von Tierpopulationen

(Bevölkerungszahl in einem Lebensraum) zu beschreiben. Der Biologe benutzt

also diese vielfach erprobte und bewährte Formel, um die Zahl der Mäuse auf

seiner gedachten Wiese für die nächsten Generationen vorherzusagen. Er setzt

nun Zahlen ein (n = Zahl der Zyklen/Generationen; a = Wachstumsfaktor, der die

Bilanz aus Geburten und Sterbefällen berücksichtigt; y = Zahl der Mäuse in der

Population). In der vorstehenden Grafik ist in der obersten Kurve ein erstes

Ergebnis dargestellt (a wurde mit 1,5 eingesetzt, y mit 0,3). In den ersten

Generationen nimmt die Zahl der Mäuse zu, bis Nahrungsangebot und Feinde ein

weiteres Wachstum begrenzen; es stellt sich langfristig eine stabile

Bevölkerungszahl ein.

Nun verändert der Forscher an seinem Computer eine Größe,

den Wachstumsfaktor a. Dieser wird gesteigert (bildlich gesprochen bekommen

die Mäuse häufiger Nachwuchs). Auch diesmal (siehe zweite Kurve von oben) nimmt

die Bevölkerung anfangs zu, dann schwankt die Zahl der Mäuse einige

Generationen lang, bis sich auch hier ein Gleichgewicht einstellt. Auch eine

solche Bevölkerungs-Entwicklung ist gut vorstellbar.

Bei einer geringfügigen weiteren Erhöhung der Größe a (von

2,9 auf 3,0) ergibt sich ein neues Bild (siehe dritte Kurve). Nach anfänglicher

Zunahme beginnt die Bevölkerungszahl rhythmisch zu schwanken, sie springt

zwischen zwei konkreten Werten hin und her. Auch für ein solches Verhalten

ließen sich in der Natur noch vergleichbare Vorgänge finden. Maikäferpopulationen

z.B. brauchen in unseren Breiten vier Jahre bis zur Entwicklung einer

fortpflanzungsfähigen Generation; daher kommt es hier zu Schwankungen der

Bevölkerungszahl im vierjährigen Rhythmus.

Wenn der Wachstumsfaktor weiter gesteigert wird (siehe

untere Kurve), zeigt die Bevölkerungsentwicklung keine erkennbare Regel mehr,

und die Zahlen schwanken wirklich völlig chaotisch. Hier ist auf der gedachten

„Spiel-Wiese“ offensichtlich ein Zustand erreicht, der keinen einfachen Regeln

mehr gehorcht und aus dem Ruder laufen könnte („Bevölkerungs-Explosion“). Dass

hier das Chaos regiert, zeigt sich auch am nächsten Bild. Hier ist zunächst die

untere Kurve des vorhergehenden Bildes aufgenommen (durchgezogen gezeichnet).

Dort war konkret mit a = 3,8 und y0 = 0,3 gerechnet worden (y0

= Bevölkerungszahl zum Start; vorstellen könnte man sich z.B. 300.000 Mäuse).

Jetzt wird

die Bevölkerungszahl als Eingangsgröße ganz geringfügig verändert, von 0,300000

auf 0,300002 (statt 300.000 Mäuse sind es nun zu Anfang 2 mehr). Die sich nun

ergebende zweite Kurve (gepunktet dargestellt) zeigt, dass in den ersten

Generationen die Entwicklung ähnlich verläuft wie in der ersten Rechnung. Dann

aber ergibt sich ein völlig anderer Kurvenverlauf. Irreguläres Chaos! Selbst

wenn die Abweichungen der Ausgangswerte für y bei nur 0,0000000001 liegen,

ergeben sich deutlich veränderte Abläufe.

Jetzt wird

die Bevölkerungszahl als Eingangsgröße ganz geringfügig verändert, von 0,300000

auf 0,300002 (statt 300.000 Mäuse sind es nun zu Anfang 2 mehr). Die sich nun

ergebende zweite Kurve (gepunktet dargestellt) zeigt, dass in den ersten

Generationen die Entwicklung ähnlich verläuft wie in der ersten Rechnung. Dann

aber ergibt sich ein völlig anderer Kurvenverlauf. Irreguläres Chaos! Selbst

wenn die Abweichungen der Ausgangswerte für y bei nur 0,0000000001 liegen,

ergeben sich deutlich veränderte Abläufe.

Das Ergebnis bedeutet nun aber nicht, dass die verwendete

Formel völlig unbrauchbar wäre. Sie ist weiterhin geeignet, um den Vorgang

„Bevölkerungswachstum“ in natürlichen Systemen zu beschreiben. Aber der Bereich

ihrer Gültigkeit wird eingeschränkt. Es kann also sein, dass eine mathematische

Beschreibung einen Naturvorgang unter bestimmten Randbedingungen sinnvoll

erfasst, und dass wir plötzlich (und nicht vorhersehbar) bei sehr kleinen

Veränderungen, beim nächsten Schritt unversehens im Chaos landen.

Die Lehre für die Naturwissenschaft heißt hier. Unsere

Rechenmodelle von der Welt gelten nicht immer und überall. Manchmal kann die

Naturwissenschaft nur noch (durch Probieren) ausloten, für welche Bereiche der

Wirklichkeit ihre Formeln sinnvolle Beschreibungen liefern – und wo die

Berechnungen im Chaos enden. Exakte, eindeutige Berechnungen und Prognosen

sind nicht (mehr) immer möglich.

5. Versuch einer Zusammenfassung

Nicht überall ist CHAOS ...

1. Auch im neuen Weltbild gilt:

Die Naturgesetze bleiben in Geltung, die Welt verhält sich deterministisch.

2. ABER:

Manchmal ist die Welt, sind Systeme mathematisch nicht eindeutig in ihrem zukünftigen

Verhalten zu berechnen.

Das gilt besonders

+ für komplexe Systeme

+ für instabile Grenzbereiche und Übergangs-Zustände

+ wenn Entwicklungen sich über lange Zeiträume erstrecken.

Die Chaosforschung zeigt an einem neuen Beispiel, dass es

Grenzen der Naturwissenschaft gibt. Sie macht aber Naturwissenschaft und die

Beschäftigung mit ihren Einsichten nicht etwa überflüssig!

Die Naturgesetze gelten weiter. Die Welt hält sich in weiten

Teilen an die von Menschen enträtselten „Spielregeln“ (vielfach zuverlässig

funktionierende Technik mag hier als Beweis dienen). Die Weltsicht der

klassischen Naturwissenschaft ist nicht falsch, aber sie ist

ergänzungsbedürftig:

Wenn wir heute Anlass haben, über CHAOS in unserer Welt zu reden, bedeutet das

nicht absolutes Unwissen, sondern lediglich eingeschränktes Wissen. Die Welt

bleibt deterministisch. In der Rückschau ist jeder Naturvorgang schlüssig zu

erklären. Aber die Prognosen, die Vorhersagen für das zukünftige Verhalten,

sind nicht immer eindeutig. Auch „chaotische“ Systeme sind zwar noch im

Prinzip berechenbar, weil sie strikten und allgemeinen Gesetzen gehorchen

(„deterministisch“). Sie sind aber faktisch nicht berechenbar, da dies

eine beliebig genaue Bestimmung aller einwirkenden

Ausgangsbedingungen voraussetzen würde – das ist aber nicht zu verwirklichen

und führt zu „chaotischen“ Prognosen.

Das gilt besonders für

- komplexe

Systeme (die NW versucht im Idealfall, alle äußeren störenden Einflüsse

auszublenden; wir merken: manchmal funkt uns der „Rest des Universums“

doch dazwischen!)

- instabile

Grenzbereiche und Übergangssituationen (ein System steht gewissermaßen auf

der Kippe, es kann sich in der einen Richtung oder auch in einer ganz

anderen weiter entwickeln, hier kann ein unmerklich kleiner Anstoß den

Ausschlag geben)

- Entwicklungen,

die sich über lange Zeiträume erstrecken.

Die grundsätzlichen Einsichten der Chaosforschung sind

längst auch in Schullehrbüchern gelandet.

„Trotz aller

Berechenbarkeit bleibt immer ein Rest Offenheit, Freiheit ... aber auch

Unsicherheit und Unwissenheit“

(Physiklehrbuch Oberstufe

Westermann S.133)

Man liest erstaunt in einem naturwissenschaftlichen Lehrbuch

„unwissenschaftliche“ Begriffe. Da ist von Unsicherheit, Freiheit, Offenheit

die Rede.

Einsichten der CHAOS-Forschung

-

Anlass zum Nachdenken über unsere Bilder von der Welt

+ Selbstverständnis der modernen Naturwissenschaft

(Erinnerung an die Grenzen

menschlicher Erkenntnisfähigkeit, Mahnung zur Bescheidenheit)

+ Weltverständnis des Menschen im 21. Jahrhundert

(die Welt ist für uns nicht

umfassend zu verstehen,

beim Eingreifen in die Welt können wir

nicht alle Wirkungen mit 100%iger Sicherheit abschätzen,

die Zukunft der Welt ist offen: für

Überraschungen und zur Gestaltung)

+ Bedeutung für mein Gottesverständnis?

(Finde ich Geborgenheit in der

Welt eines „Uhrmacher-Gottes“, deren Lauf festgelegt ist, oder Freiheit und

Unsicherheit zugleich in einer Schöpfung, die eine offene Zukunft hat?)

Die

Einsichten der Chaosforschung haben relativ wenig direkten Bezug zu unserem

Alltag.

Es geht mehr um philosophische Auswirkungen, dabei aber kommen sehr

grundsätzliche Fragen in den Blick.

A) Haben

die Entdeckungen der Chaosforschung Auswirkungen auf das Selbstverständnis der

modernen Naturwissenschaft?

Der Mensch wird an die Grenzen

seiner Erkenntnisfähigkeit erinnert, zur Bescheidenheit gemahnt.

Die Naturwissenschaft ist nicht für die gesamte Wirklichkeit dieser Welt

zuständig. Sie kann nicht alles genau beschreiben, erkennen und erklären.

Naturwissenschaft ist nicht allmächtig. Und sie findet nicht zu endgültigen

Wahrheiten. Ihre Erkenntnisse sind immer vorläufig und verbesserungsbedürftig.

Und genau eine solche Korrektur passiert jetzt. Die Naturwissenschaft selbst

ist auf die CHAOS-Phänomene gestoßen. Und nun muss sie ihre Grenzen, ihre

Zuständigkeit neu definieren.

B) Was bedeuten die Entdeckungen der Chaosforschung für das

Weltverständnis des modernen Menschen?

Nicht alles in der Welt ist für uns Menschen eindeutig erkennbar. Wir

können in die Welt nicht immer zielgenau eingreifen, um sie zu beherrschen.

Manches kriegen wir nicht in den Griff, oder es gibt unerwartete „Risiken und

Nebenwirkungen“. Das mahnt zur Vorsicht bei der technischen Umgestaltung der

Welt. Vielleicht haben uns die Erfahrungen mit dem Ozonloch oder einem

möglichen Klimawandel (Treibhauseffekt) nachdenklich gemacht.

Diese Unsicherheiten haben auch einen positiven Aspekt: Die Zukunft der Welt

ist grundsätzlich (noch) nicht festgelegt, sie ist offen. Das heißt aber: wir

müssen und wir dürfen immer auf Überraschungen gefasst sein. Und die Welt ist

auch offen zur Gestaltung durch uns Menschen. Auch kleine Schritte können den

Lauf der Welt verändern („Schmetterlinge sein“).

C) Haben die Einsichten der Chaosforschung Bedeutung auch

für meinen Glauben?

Was bedeuten die Einsichten der Chaosforschung für mich als Christ?

Welche Fragen werfen sie auf, für meinen Glauben, für mein Gottesbild, für mein

Gottesverständnis?

Hier ist zur Vorsicht zu mahnen. Der Glaube muss nicht jeder modernen Strömung

des Zeitgeistes stürmisch um den Hals fallen. Die Gefahr einer zu schnellen

Anpassung deutet sich z.B. an, wenn das Deutsche Pfarrerblatt von einer

„Chaos-Theologie“ berichtet, einem „nichtlinear handelnden Gott“.

Es sei daran erinnert, dass Einstein (damals angesichts der Erkenntnisse der

Quantenphysik) gesagt hat: GOTT WÜRFELT NICHT! Ist das nun anders, würfelt Gott

doch?

Was habe ich für ein Bild von Gott?

Erlebe ich Gott als den großen Uhrmacher, als Schöpfer eines Uhrwerks, einer

Welt, in der alles vorherbestimmt ist? Empfinde ich in einer so verstandenen

Schöpfung tiefe Geborgenheit, weil alles von Gott gewollt und gewirkt ist („Er

hält die ganze Welt in seiner Hand“). Bin ich dankbar, von meinem ersten

Atemzug bis zu meinem Tod von Gott geführt und getragen zu werden, ihn für

jeden Schritt in meinem Leben verantwortlich zu wissen? Aber ist Gott dann

nicht letztlich auch für mein Fehlverhalten verantwortlich? Erweist sich in

einem solchen Gottesverständnis meine Willens-Freiheit, die Fähigkeit,

Entscheidungen für mein Leben zu treffen, letztlich doch als Illusion? Bin ich

eine Marionette?

Oder ist das meine Vorstellung, meine Erfahrung mit Gott:

dass er seiner Welt und seinen Geschöpfen wirkliche Freiheit gibt, dass die

Welt, die Schöpfung, mein Leben eine offene Zukunft haben? Das aber wäre ein

Gott, der ein Stück weit auf seine Allmacht verzichtet. Geht seine

Zurückhaltung so weit, dass er den Menschen zugesteht, eigene Wege zu suchen

und zu gehen, auch wenn sie der Weg von Gott wegführt, wenn sie ihr Leben

verfehlen? Ich denke hier an das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas

15,11ff.): Der Vater (Gott) schenkt seinem Sohn volle Freiheit, lässt in die

Welt gehen, auf seinem eigenen Weg. Und der Sohn scheitert. Dass er danach zu

seinem Vater zurückkehrt - das ist ein möglicher Ausgang der Geschichte;

das Scheitern hätte auch endgültig sein können. Der Vater ist nur glaubwürdig,

wenn er es mit der geschenkten Freiheit wirklich ernst gemeint hat, den

weiteren Gang der Geschichte nicht kennt, nicht eingreift, jeden Ausgang zu

akzeptieren bereit ist. Begegnet uns hier ein Gott, der seinen Geschöpfen

wirkliche Freiheit gibt, der sich überraschen lässt?

In einem solchen Gottesverständnis ergäbe sich auch eine

Aufgabe für uns. Wir dürfen die uns von Gott geschenkten Begabungen nutzen, wir

dürfen die Welt entdecken und gestalten, wir können Entscheidungen treffen,

wohin wir unsere Schritte richten wollen, aber dann haben wir auch

Verantwortung zu tragen für die Konsequenzen unseres Tuns und sollten nicht zu

schnell nach dem allmächtigen Gott rufen.

Wie geht es mir mit den Anfragen aus der Chaosforschung –

als Mensch im 21. Jahrhundert, als Naturwissenschaftler, oder im Nachdenken

über mein Gottesbild ?

6. Warnung

vor Chaos-Kult und Scharlatanen

Liefert die Chaosforschung nun endlich die eine, alles umfassende

Welt-Erklärung?

Ein gläubiges Publikum

nötigt manche Forscher, in ihre Erkenntnisse viel mehr hineinzudeuten, als sie

wirklich wissen (können).

Da wird in der Deutung von Chaosphänomenen oft grob vereinfacht

oder fahrlässig verallgemeinert.

Da wird in der Deutung von Chaosphänomenen oft grob vereinfacht

oder fahrlässig verallgemeinert.

Scharlatane treten auf, die zwar nichts von Chaosforschung, aber viel von ihrer

Vermarktung verstehen.

Darf man die Muster, die sich aus dem Verhalten von Atomen, Hefezellen, mathematischen

Gleichungen ableiten, ungeniert übertragen auf die menschliche Gesellschaft und

ihre Kultur, auf die Dynamik von Konzernen, Märkten und Moden?

Und wenn das geschieht, begegnen wir hier nicht neuen Alleinvertretungsansprüchen?

Da legt sich schnell der Verdacht nahe, dass wir es mit Ideologie zu tun haben

könnten (Ideologie liegt immer dann vor, wenn jemand den Anspruch erhebt,

allein im Besitz von nicht mehr hinterfragbaren Antworten und endgültigen

Wahrheiten zu sein).

Einige merkwürdige Beispiele seien genannt:

·

Ein Firmenboss

streut in der Mitarbeiterversammlung chaosstiftende Mitteilungen (die

Konkurrenz hat den Durchbruch geschafft; die Märkte kommen ins Trudeln ...),

um durch die Verwirrung vielleicht schöpferische Kreativität freizusetzen.

·

Ein japanischer

Druck aus dem 18. Jahrhundert wird – wegen seiner Ähnlichkeit mit modernen

Computergrafiken aus der Chaosforschung - als visionäre Vorausahnung und

Ausdruck der großen Einheit der Welt gedeutet (siehe Abbildung).

·

Ein Musiker lässt

sich zu einer „fraktalen Seepferdchen-Etude für Klavier“ inspirieren.

·

Zeitgenössische

Gedichte werden auf „Chaos-Rhythmen“ untersucht.

·

Auch Ideologen

der „reinen“ Marktwirtschaft berufen sich auf Chaos-Forschung („nur ja keine

ökologisch oder sozial steuernden Eingriffe – da ist nur Chaos zu erwarten –

lasst das freie Spiel der Marktkräfte zu, sie finden ihren Weg“)

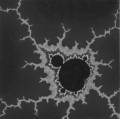

Und da ist noch der schöne Schein der Bilder vom Chaos.

Sie werden oft in einem Atemzug mit der Chaosforschung genannt.

Bei diesen Bildern geht es um fraktale Geometrie, um Selbst-Ähnlichkeit.

Verwandte Muster werden entdeckt, die überall in der Mikro- und Makrowelt

ähnlich zu finden sind. Die Verteilung der Sahne im Kaffee erinnert an das Bild

einer Galaxie. Verzweigungen von Blitzen, Ästen, Wurzeln, Nervensystemen sehen

aus wie manche Grafiken, die ein Computer generiert hat. Die Muster von Blüten

erinnern an Chaos-Fraktale.

Wird hier eine neugefundene Harmonie im Kosmos immer wieder

bestätigt?

Fraktale und Chaos werden oft in einem Atemzug genannt, obgleich

sie völlig Unterschiedliches bezeichnen und nicht ohne geistige Anstrengung in

Verbindung zu bringen sind: CHAOTISCH ist ein PROZESS hinsichtlich seiner

DYNAMIK. FRAKTAL ist ein OBJEKT hinsichtlich seiner GEOMETRIE.

Durch die Bilder aus dem Computer wird eine verlockende Brücke

wird hergestellt zwischen rationaler wissenschaftlicher Einsicht und

emotionalem Empfinden. Chaos und Ordnung erscheinen ästhetisch schön und

harmonisch miteinander verknüpft. Und mitten im Chaos erscheint zuverlässig

und faszinierend das so genannte "Apfelmännchen".

Das „Apfelmännchen“

Das „Apfelmännchen“

Ebene

der komplexen Zahlen (Wurzel aus -1 = i mit dabei),

Gleichungen nach Muster zn+1 = zn2 + c,

Lösungen werden eingefärbt:

a) endliche Lösungen = schwarz

b) unendliche Lösungen: farbig unterschiedliche Tönung je nach Zeit-Dauer bis

zur „Entscheidung" des Computers

c) im Grenzbereich: Chaos

Das Sehen ist einer der wichtigsten Sinne des Menschen (Menschen

sind so auch „steuerbar“, z.B. durch emotionale Färbungen). Wir Menschen

versuchen immer, bei gezeigten Bildern uns bekannte Dinge aus Natur oder

Technik zu assoziieren. Einer der Gründungsväter der Chaos-Forschung in den

1980er Jahren, der Bremer Mathematiker Peitgen, erzählte, dass, als er in den

60er Jahren Mathematik studierte, Visualisierungen (bildliche Darstellungen)

mathematischer Sachverhalte streng verpönt waren, da sie immer auch Anlass zu

(Miss-)Interpretationen geben können. Ein „Bilderverbot“ für Mathematiker?

Kritische Spötter meinen, dass der wissenschaftliche

Erklärungswert der Computer-Grafiken etwa so groß ist, als wenn wir

Tapetenmuster vor uns hätten ...

Die zuletzt gemachten Einschränkungen waren zur Abrundung des Themas

nötig.

Damit soll aber nicht alles in Frage gestellt werden, was ernsthafte

Chaosforschung bisher entdeckt hat.

Was bleibt, ist Nachdenklichkeit: die Welt ist doch wohl anders, als wir noch

vor wenigen Jahren glaubten!

„ZUFALL ist

das unberechenbare Geschehen, das sich unserer Vernunft und Absicht

entzieht.“

(Gebrüder

Grimm, Deutsches Wörterbuch)

6. Anhang

6.1. Klassischer

Determinismus und Grenzen der Ordnungssuche

(aus: Gerhard Vollmer, UNIVERSITAS 8/1991 S.768f.)

Klassischer

Determinismus

Das klassische Ideal einer erfolgreichen Ordnungssuche

stellt der Laplacesche Dämon dar:

„Ein Geist, der (für einen

Augenblick alle Kräfte kennte, welche die Natur beleben, und die gegenseitige

Lage aller Wesenheiten, aus denen die Welt besteht, müßte, wenn er zudem

umfassend genug wäre, um alle diese Angaben der (mathematischen) Analyse zu

unterwerfen, in derselben Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper und

die der leichtesten Atome überblicken. Nichts wäre ungewiß für ihn, und Zukunft

wie Vergangenheit wären seinen Augen gegenwärtig.“

Laplace behauptet also, daß unter gewissen Bedingungen die

ganze Welt berechenbar wäre. Es ist lehrreich, sich die Voraussetzungen und die

Konsequenzen dieses epistemischen Ideals klarzumachen. Dies versuchen wir in

der Tabelle.

In dieser Darstellung wird vom Prinzip der schwachen

Kausalität Gebrauch gemacht: Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen.

Die klassische Physik hat stillschweigend ein weit stärkeres Prinzip

zugrundegelegt, das Prinzip der „starken" Kausalität: Ähnliche

Ursachen haben ähnliche Wirkungen. Danach wirken sich kleine Abweichungen

in den Anfangsbedingungen auch auf die späteren Zustände des betrachteten

Systems nur geringfügig aus; kleine Ursachen haben nicht beliebig oder

unvorhersagbar große Wirkungen. Laplace hat dieses Prinzip nicht formuliert;

wir dürfen aber annehmen, daß er es, wie die spätere Physik auch,

uneingeschränkt bejaht hätte. Bei den Prämissen in der Tabelle entfällt dann

die Forderung der absoluten Genauigkeit, und deshalb dürfen dann auch die

Rechenergebnisse entsprechende, d. h. mit den anfänglichen Abweichungen

vergleichbare Ungenauigkeiten aufweisen.

Tabelle:

Voraussetzungen und Konsequenzen des klassischen Determinismus

WENN die Welt

+ deterministisch wäre und

+ ausschließlich aus

(untereinander wechselwirkenden) Teilchen bestünde,

wenn die Newtonsche

Bewegungsgleichung m • b = K uneingeschränkt gültig wäre,

wenn wir

+ alle Naturgesetze, insbesondere

alle Kraftgesetze, und

+ alle Rand- und

Anfangsbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (d. h. bei Gültigkeit der

Newtonschen

Gleichung die Orte und

Geschwindigkeiten aller Teilchen)

+ mit absoluter Genauigkeit

kennten und

wenn wir

+ alle diese Daten

speichern,

+ mathematisch verarbeiten

und

+ schnell genug

+ alle einschlägigen

Gleichungen lösen könnten,

DANN wäre

nicht nur der Lauf der Welt

+ in allen Einzelheiten

+ eindeutig bestimmt

(gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen),

sondern dann könnten wir

(oder wenigstens der Laplacesche Dämon oder ein gigantischer Supercomputer)

sogar

+ alle Ereignisse

+ der Vergangenheit und der

Zukunft rechnerisch ermitteln.

Grenzen

der Ordnungssuche

Die Suche nach Ordnung und Struktur, nach Regelmäßigkeiten

und Naturgesetzen, war, das lehrt die Wissenschaftsgeschichte, recht

erfolgreich. Aber eine Garantie, daß sie immer und überall zum Ziel führen

werde oder gar müsse, gibt es nicht. Tatsächlich haben sich längst auch Grenzen

dieses Ansatzes gezeigt. Sie liegen zum einen in der Verfaßtheit der realen

Welt, zum anderen in den Möglichkeiten (oder vielmehr in den Beschränkungen)

des erkennenden Subjekts. Sieht man genau hin, so erweisen sich alle Prämissen

des Laplaceschen Determinismus, soweit sie nicht sowieso nur epistemische Idealisierungen

unbeschränkten Wissens und Könnens darstellen, als verfehlt. Dies kann hier

allerdings nur noch durch eine Aufzählung belegt werden.

·

Die Welt ist nicht deterministisch. Nach der üblichen

Deutung der Quantenphysik gibt es absoluten Zufall (und damit z.B. für den Zeitpunkt eines spontanen Kernzerfalls nicht

nur keine Ursache, sondern auch und erst recht keine Erklärung).

·

Die Welt besteht nicht nur aus Teilchen; sie enthält

auch Felder. Der klassische Determinismus läßt sich allerdings auf (klassische) Felder übertragen, so daß die Entdeckung von

Feldern im 19. Jahrhundert den Determinismus noch nicht ernsthaft gefährdete.

·

Die Newtonsche Bewegungsgleichung ist nicht

universell anwendbar, insbesondere nicht auf Teilchen ohne Ruhemasse, etwa auf Photonen.

·

(Ob wir alle Kraftgesetze kennen

oder kennen könnten, darf offenbleiben; daß es so sei, hat ja auch Laplace

nicht behauptet.)

·

Messungen können den Zustand eines Systems verändern (stören,

in einer Weise, die weder vorhergesagt noch nachträglich bestimmt

werden kann.

·

Ort und Impuls eines einzelnen Teilchens sind nicht

nur nicht gleichzeitig beliebig genau meßbar; reale Systeme haben überhaupt nicht scharfen Ort und Impuls. Die Quantenphysik

definiert den Zustand eines Teilchens deshalb anders als die klassische

Physik.

·

Absolute Genauigkeit einer Messung würde bei einer kontinuierlichen

Größe (wie Ort, Zeit, Geschwindigkeit) die empirische

Bestimmung einer reellen Zahl, also von unendlich vielen Dezimalstellen

bedeuten. Das ist nicht realisierbar.

·

Daß die Prämissen der umfassenden Datenspeicherung,

Datenverarbeitung und Rechengeschwindigkeit für uns Menschen nicht erfüllbar

sind, wußte natürlich auch Laplace; gerade deshalb hat er ja einen Geist mit übermenschlichen Fähigkeiten eingeführt. Jedoch

durfte Laplace noch davon ausgehen, daß alle mathematischen Probleme durch

angebbare Verfahren, also letztlich algorithmisch, gelöst werden können.

Heute wissen wir, daß auch diese Annähme falsch ist. Für manche Probleme konnte

gezeigt werden, daß es für sie keinen Lösungsalgorithmus geben kann. Außerdem

ist für viele durchaus realistische Probleme ein Lösungsweg zwar bekannt;

jedoch würde er selbst den ins Auge gefaßten kosmischen Supercomputer

nachweislich weit überfordern. Und einen

eleganteren Lösungsweg gibt es dabei nicht; in einigen Fällen ist das bewiesen,

in anderen ist es höchstwahrscheinlich.

·

Das Prinzip der starken Kausalität ist nicht erfüllt.

Wie die Untersuchungen an chaotischen Systemen zeigen, können auch beliebig kleine Änderungen der

Anfangsbedingungen immer noch zu unübersehbaren Abweichungen in späteren

Zuständen führen. Bei solchen Systemen ist trotz ihrer deterministischen

Struktur (also trotz schwacher Kausalität) keine zuverlässige

langfristige Prognose möglich.

Es sind also drei Entwicklungen in

der modernen Wissenschaft, die den Laplaceschen Dämon, den klassischen Determinismus

und damit die traditionelle Ordnungssuche ganz entscheidend in Frage stellen:

Quantenphysik, Algorithmentheorie (Metamathematik) und Chaos-Theorie.

6.2.

Auswirkungen der Chaosforschung auf theologische Überlegungen?

(aus: Achtner, Wolfgang: Die Chaostheorie, EZW-Texte Nr. 135 (1997), S.42ff.)

A) Theologie des angelsächsischen Sprachraums

„Das theistische Gottesbild (in der Theologie

des angelsächsischen Sprachraums weit verbreitet), vereinbar mit der

biblischen Tradition des Handelns Gottes in der Geschichte, rechnet einerseits

mit Eingriffen Gottes in die Natur, andererseits herrscht nach dem Siegeszug

der Naturwissenschaft die Vorstellung, dass Naturgesetze den Ablauf des

Geschehens in der Natur festlegen. Daraus ergibt sich das Problem, wie die

Freiheit göttlichen Eingreifens mit dem Determinismus der Naturgesetze in

Einklang gebracht werden kann. Im Prinzip gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten ...

Entweder Gott setzt die Naturgesetze für die Dauer seines Eingreifens außer

Kraft, oder die Erklärung der Natur weist Lücken auf. Beide Optionen sind

intellektuell unbefriedigend und wirken auch ein bisschen kleinlich, wenn sie

Gott nur noch den Bereich überlassen, den der Mensch noch nicht meistert

(„Lückenbüßergott“). Aus dem geschilderten Dilemma scheint nun die moderne

Physik einschließlich der Chaostheorie einen Ausweg zu bieten. Bereits die Unschärferelation

der Quantenmechanik besagt, dass es prinzipiell unmöglich ist, je zwei

miteinander gekoppelte Größen, deren Produkt die Einheit einer Wirkung hat

(Ort x Impuls; Drehimpuls x Winkel; Energie x Zeit), gleichzeitig beliebig

genau zu bestimmen. Wenn aber schon eine Größe nicht genau quantifiziert

werden kann, dann kann auch ihre Wirkung nicht prognostiziert werden. Mithin

scheint hier eine Lücke in der durchgehenden Determiniertheit der Natur vorzuliegen.

Dieser Sachverhalt ermöglicht nun aber die Möglichkeit, eine Einwirkung Gottes

in die Natur zu denken, ohne dass damit die Naturgesetz selbst außer Kraft

gesetzt werden müssten. Auf eine solche, in der Schöpfung gewissermaßen vorgesehene

Lücke für die Interaktion Gottes mit der Welt, ist der Fragehorizont für die

Rezeption der Chaostheorie im angelsächsischen Sprachraum ausgerichtet ...“

„... ziehen den Schluss, die theologische Bedeutung der Chaostheorie in

der Wirksamkeit Gottes im Prozess in Übereinstimmung mit den

Naturgesetzen in Anspruch zu nehmen ...“

„... Tendenz festzustellen, das starre theistische Gottesbild zugunsten

einer stärkeren Betonung der Immanenz Gottes aufzubrechen.“

„... interpretiert die Chaostheorie als holistische Theorie (whole-part),

in der das Ganze den Teil beeinflusst (top-down-causality = von oben nach

unten wirksame Kausalität). Gott ist dann derjenige, der den einzelnen

Geschöpfen in Anlehnung an den physikalischen Begriff der Randbedingung

existenzerschwerende Zwänge auferlegt, um sie zur Evolution (=Entwicklung,

Veränderung) zu nötigen, ohne den Verlauf im einzelnen festzulegen. So bleibt

Gottes Freiheit (und) die relative Autonomie der Geschöpfe gewahrt, ohne auf

einen Einfluss Gottes verzichten zu müssen. Der holistische Charakter der

Chaostheorie dient ... dabei als Metapher, Transzendenz und Immanenz Gottes

zusammenzudenken. ... nicht danach suchen, Gottes Tat in der Welt zu

verstehen, sondern versuchen, sich die Welt als Gottes Tat vorzustellen ...“

B) Rezeption im deutschen Sprachraum

(wenig Anknüpfungspunkte wegen kritischer Tradition gegenüber

theistischer und natürlicher Theologie; Ansatzpunkte am Beispiel von A.

Ganosczy:)

„... Das Chaotische ist keine eigenständige Gegenmacht, die von Gott erst

wie in den außerbiblischen Mythen niedergekämpft werden muss. Vielmehr lässt

Gott das Chaotische zu, verzichtet gewissermaßen auf seine instantane (= sich

sofort auswirkende) linear kausale (= auf klare Ziele ausgerichtete) Allmacht

des Schaffens und gestattet dem Geschaffenen einen Freiraum zur Selbstwerdung.

Dieser Selbstwerdungsprozess läuft keineswegs linear kausal ab, sondern

durchläuft chaosähnliche Zwischenphasen, die eine durchaus auch

konfliktträchtige cooperatio (= Zusammenarbeit, Zusammenspiel) – gut

katholisch - des Geschöpfs mit dem Schöpfer zulässt. Der Endpunkt des dieses dynamischen

Selbstwerdungsprozesses ist dabei offen, weil Gott die Freiheit der

Selbstwerdung bis hin zur Konsequenz des Scheiterns seiner Schöpfung belässt.

Was früher einmal die von Gott gesteuerte Heilsgeschichte war, und sei sie in

ihren Verschlingungen, Ab- und Umbrüchen,, Rückschlägen und Neueinsätzen als

eine Heilsgeschichte noch so schwer erkennbar, wird nun zum offenen

Prozess der Selbstwerdung der Schöpfung. Damit lautet Ganoczys entscheidendes

theologisches Argument: Verzicht auf die Allmacht Gottes. ...“

(Kritik:) „... Es scheint, dass Ganoszy durch seine ... metaphorische

Sprechweise den eigentlichen Witz der Chaostheorie, die Scheinparadoxie des

deterministischen Chaos, nicht wirklich wahrnimmt. Wir sahen, dass man in der

Chaostheorie streng unterscheiden muss zwischen Determinismus und Voraussagbarkeit.

Alle Prozesse der Chaostheorie sind streng deterministisch, also klassisch,

aber nur aufgrund der sich aufschaukelnden Rückkopplungsprozesse nicht

voraussagbar. ... Wir haben mehrfach betont, dass die Chaostheorie eine

klassische deterministische Theorie ist. D.h. die Vergangenheit determiniert

die Zukunft im strengen Sinne, auch wenn die Zukunft nicht vorausgesagt werden

kann und daher den Anschein erweckt, offen zu sein. Wir können diesen

Sachverhalt auch so formulieren, dass wir sagen: Die Prozesse, die die

Chaostheorie beschreibt, sind vergangenheitsorientiert. Diese Grundstruktur ist

aber im biblischen Glaubensvollzug ... keineswegs gegeben. Im Gegenteil kann

man sagen, dass der Glaubensvollzug zukunftsorientiert ist. Um es noch

schärfer zu sagen: Die Zukunft, die Verheißungen Gottes, bestimmen die

Gegenwart, nicht die sich in Rückkopplungen akkumuliernde Vergangenheit. ... Die Gottesherrschaft ist keine

innerweltlich evolvierende (= sich entwickelnde) Größe, aber sie ist als eine

nahe und dennoch zukünftige nichtsdestoweniger eine Wirkgröße, die die

Gegenwart qualifizierend bestimmen kann für denjenigen, der sich glaubend

darauf einlässt. Daher verknüpft Jesus in seiner Verkündigung die Ansage der

Nähe der Gottesherrschaft mit dem Ruf zur Umkehr: >Die Zeit ist erfüllt und

das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das

Evangelium (Mk 1,15)< Eine solche Zeitstruktur hat nun in der Tat nicht nur

nicht den Charakter der Voraussagbarkeit, sondern auch nicht den Charakter des

Determinismus. Und damit ist eine solche Zeitstruktur prinzipiell nicht im

begrifflichen Rahmen der Chaostheorie aussagbar. ... Wenn die Chaostheorie im

oben genannten Sinne vergangenheitsorientiert ist, also mit der

Zukunftsstruktur des Glaubens nicht kompatibel ist und umgekehrt auch für einen

externen transzendenten Impulsgeber (= einen Schöpfer-Gott, der „außerhalb“

und „jenseits“ der natürlichen Welt steht) keinen Raum hat, fragt sich in der

Tat, ob die Chaostheorie überhaupt einen theologischen Ort haben kann. ...“

(Neues aus der Chaosforschung für die Theologie?:) „... Interessant ist

sicher der Gedanke, den zulassenden, gewährenden Gott mit dem Gedanken der Selbstorganisation,

d.h. der relativen Autonomie des geschöpflichen Seins in Verbindung zu bringen

– etsi deus non daretur (= als ob es Gott nicht gäbe)! Schwierig wird es nur

dann wieder, Gottes Interventionen (= Eingreifen) auszusagen, wenn man ihn

nicht ganz im Werdeprozess aufgehen lassen will.“

(Rechtfertigungslehre:) „... da eine Erlösung im vollen Sinne in der

Immanenz ... nicht möglich ist, bleibt der Mensch auf die fremde (= von außen

kommende, nicht verdiente) Gerechtigkeit Gottes angewiesen. Aus dieser

Perspektive erscheint auch die Rechtfertigungslehre als kritischer Faktor

gegenüber einer zu vorschnellen Rezeption der Chaostheorie in die christliche

Anthropologie. ... Vom Standpunkt der Rechtfertigungslehre geht ... der Mensch

religiös gesehen nicht in seinem Handeln auf, auch wenn sich seine

Subjektivität und Individualität erst durch Handlungsvollzüge konstituiert.

...“

„Die Zukunft ist vor allem im Bereich menschlichen Planens, Gestaltens

und Hoffens offen. Damit liegt in diesem menschlichen Bereich eine Zeitstruktur

vor, die prinzipiell von der vergangenheitsorientierten Zeitstruktur der Chaostheorie

verschieden ist. ... im Vollzug menschlicher Zeitgestaltung determiniert die

Zukunft die Gegenwart. Im religiösen Bereich manifestiert sich das in der

Gestalt des Glaubens und der Hoffnung, im psychologischen Bereich in Gestalt

menschlicher Intentionalität, im ökonomisch-gesellschaftlichen Bereich als

Planung. Daher sollte man bei allen Anwendungen der Chaostheorie. die

menschliches Planen und Handeln abzubilden vorgeben, äußerste Vorsicht walten

lassen. ...“

7. Literatur:

Achtner, Wolfgang: Die Chaostheorie, EZW-Texte Nr. 135 (1997), Ev. Zentralstelle

für Weltanschauungsfragen, Auguststr. 80, 10117 Berlin

Bublath, Joachim: Chaos im Universum, Droemer München 2001

Breuer, Reinhard (Hrsg.): Der Flügelschlag des Schmetterlings, Deutsche

Verlagsanstalt Stuttgart 1993

GEO Wissen, Chaos + Kreativität, Gruner und Jahr Hamburg 1990